■背景

大地震、放射能汚染、津波という複合災害に対する復興事業は、長期的視野を持って、優先順位 の在り方を考える必要がある。東日本大地震(大地震)後私は、被災地・影響地を中心として放射線の 生物影響調査をおこなってきた。これは避難区域の解除や義務教育課程の学校の再開を検討する際の判 断材料となる。大地震後、大規模に行われた復興事業は放射能汚染地域においては除染事業であり、津 波地域においては嵩上げ事業である。しかし両地域ともに、避難者の多くは大地震から 6 年が経過した 現在でも仮設住宅暮らしであり、その人口は岩手、宮城、福島3県で計 37,000 人余りに上る。(毎日新聞、 2017/1/18)

■技術の在り方

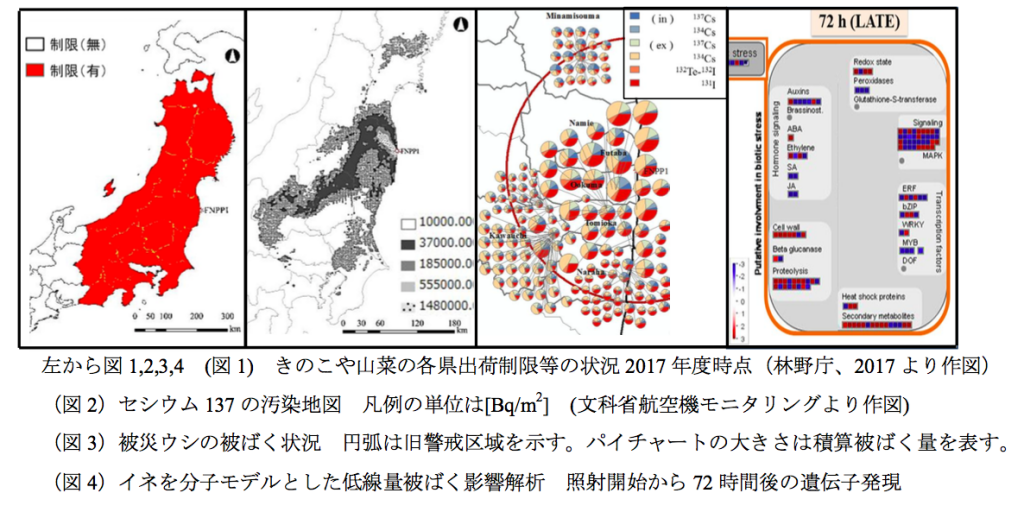

長引く復興事業を大型総合建設業の合弁企業体に依存したこと、および仮設住まいの長 期化によって、地域の共同体の維持発展が困難に直面している。これは、1995 年に起きた阪神淡路の地 震後にも指摘されていた問題である。(震災対策国際総合検証事業、2005)避難指示の対象外地域に於い ても、たとえば山の幸の贈与などの村落社会関係維持に貢献する慣行が制限されることによって、社会 的な機能不全が生じるような、具体的な問題が生じている。山の幸の出荷が今なお制限されている基礎 自治体を含む広域自治体を図 1 に示す。(林野庁、2017 より作図)山の幸の贈与は、共同体内外の交流を 円滑にし、持続的な環境資源利用について世代間の知恵の伝承に大きな役割を果たしてきた。こうした 伝承は現在、「放射能汚染から子供を守る」というキャンペーンと、山の幸は基幹作物ではないため多く が補償対象外となるために、危機に瀕している。こうした復興の社会的側面は、中長期的視野で考える 際に無視することができない。 被災からの経済的回復のみならず社会的な復興をも考えるとき、住民在来のニーズを多様なアプロー チによって把握し、建築も含めた形にしていくことが求められる。大地震後にもそうした試みは、津波 地域に於いて行われたものの、放射能汚染地域では、専門性も含む複合要因によって行われていない。 放射能汚染問題が社会に及ぼした甚大で長期に亘る影響を鑑みるに、工学的な学術領域に留めた、情報 交換に短期的な効果を求めるリスク・コミュニケーションでは中長期的な復興の社会面側面に対応できない。

■こんにちは技術

東京電力福島第一原子力発電所(FNPP)事故後に展開を見せた生物学、原子力工学、 地理学の学際研究は、日本固有の事象から、科学主義と社会復興の関わりを考える上で普遍性を伴った 概念を生み出す土壌になりうる。しかし、人に伝えること、人や環境に耳を澄ますことは、今日的な技 術だけでは無く、在地の技術との邂逅がブレイクスルーを生むと考えられる。そうした契機を掘り起こ す力が人にはあり、美術家はそれを伝播することが出来る。

■歓藍社の動機

震災後、放射能は日本に住む多くの人の関心事になった。衣食住を考え直す契機にもな った。そして東京電力福島第一原子力発電所という名前の奇怪さは、東北と都市部の関係を赤裸々に表 した。この奇怪さは、征夷大将軍という名が長らく統治者に冠せられていたことを鑑みると歴史的意味 を持つ。海外の生鮮食品が近くのスーパーに並ぶまでに発達した物流システム下では、東北の地を汚染 した放射能は、日本中の消費者の意識に届き、選択という逡巡を生む。この離散的で個人的なのに集合 的な時間に、潜勢力を思った。歓藍社(かんらんしゃ)は、専門的な調査ばかりしていては農家の方と の話が進まないので、2012 年から、建築・デザイン・美術に関わる知己と共に考え始め、福島県大玉村 で農家の方と活動を始めた。

■歓藍社のやり方

優先順位を考える方法は、常に模索しながら更新されている。(R.B.Fuller,1981)基礎研 究に於いては、FNPP 事故による人への影響を議論するために、放射性核種の地理的分布、放射性核種の 哺乳動物体内分布、生物体内の放射線応答機構に段階を分け研究を行ったものがある。また、影響地の 社会的側面については農家の人と話し、おもに在来の自然、生業、社会についての知識と実践から、在 地の問題群を把握しようとしている。

■歓藍社の特色

FNPP事故の翌月から現在までの6年間、汚染の深刻な飯舘村、比較的汚染の軽微な大 玉村の双方で継続的な調査をおこない、農家と研究を通じ関係を築いてきた。基礎研究は病理学・分子 生物学、原子力工学、地理統計情報学分野が融合した学際的なものであり、そこで培った自然科学系の エビデンスベースの調査と、開発社会学の参加型開発(Robert Chambers, 1990)の方法を取り入れて総合 的な影響地の問題把握がなされていることが、歓藍社の最大の特色である。

■これまでの経過

大地震の翌月にあたる4月、飯館村において避難の呼びかけに赴いた時点では、イネ の種まきシーズンであったが、同月 8 日には 5000Bq/kg 以上の汚染土壌では米の作付けを制限されていた。 (原子力災害本部、2011)現地の多くの農家は自身の農地の汚染度合いについて知らず、依頼されて調 査が始まった。

・初期被ばく線量再構築(マクロスケール)

大規模なモニタリング情報をもとに、地理情報解析(GIS)利用によって、不可視だった放射能汚染を可 視化した。これにより、ヒューマンスケールと比して広範囲な規模の放射性分布を明らかにでき、地域 間の比較や、対象の行動域の外部被ばく源の数量化を可能にした。また、FNPP 事故初期の短半減期核種 による被ばくを議論する為に必要な初期のモニタリングデータを、米国核エネルギー省核安全保障局の 航空機モニタリングと、文科省の航空機モニタリング並びに土壌モニタリングを解析して得た。これら のデータを整備し、必要な大きさに拡大縮小の可能な地図として作成した。主要な被ばく核種、短半減 期核種131I, 132Te -132Iと、長半減期核種134Cs, 137Cs,に関して、現時点で最も解像度の高い汚染地図を作製 した。最高解像度の地図は 100m方眼で分布を示している。(図 2)

・被ばく線量評価手法の確立(ヒューマンスケール)

FNPP 事故による生物影響を議論する為に、哺乳動物における被ばく線量評価の手法を確立した。これ は、被災した哺乳動物から得られた体内放射性分布を参照することで、被ばくの要因を内部・外部被ばく間の比較により明らかにするためである。モンテカルロシミュレーションを用い計算することで、内 部と外部の被ばく源という単位の異なる放射能濃度から、単位重量当たりの吸収線量という統一された 単位に変換することを可能とした。実績としては、被災ウシ 204 頭(成牛 162 頭、仔牛 32 頭、胎児 10 頭)の体内から実測された結果を基に、腎臓に特異的に濃縮する132Te -132Iによる初期内部被ばくと、体 内に広く分布する 134Cs, 137Cs,による長期内部被ばく、先に挙げた主要な外部被ばく核種における時間変 化に伴った被ばく量を比較した。その結果、成牛における短半減期核種に依る初期 30 日間の内部被ばく は、その後の長期外部被ばくの最大3.0年分、平均でも1.3年分に相当することが分かった。(Hayashi et al.,2017, in press)(図 3)

・イネをモデルとした低線量放射線の細胞内応答研究(ミクロスケール)

細胞内の遺伝子発現の変化を観察するために、イネを分子モデルとして低線量被ばく影響機構の解明に 向けて、旧計画的避難区域である福島県飯舘村に於いて環境放射能に暴露し、生物情報解析を進めてい る。2017 年 4 月に帰村宣言の公布された同村の環境放射能レベルであっても、細胞内ラジカル生成に依 ると考えられる、低線量放射線被ばく応答とオゾンによる応答の類似性が発見された。現在、得られた 結果を、二次代謝物の増減とタンパクの発現量と合わせた生物情報の横断的網羅解析を行っている。(図 4)[ICRR2015 Excellent Poster Award]

・参加型調査

2014 年 12 月に、大玉村玉井部落の農家から相談を受け調査を開始した。部落の 9ha の農地は、FNPP 事 故による長引く米価格の下落によって、2015 年度末に一つの水路の維持が不可能になり休耕地化する予 定であった。そこで、2016 年度より藍の栽培を提起し開始した。藍を選択した理由は第 1 に、まず乾燥、 次いで発酵(スクモ化)、液化の工程を経て染色に使用するため、鮮度が重要ではなく放射能の測定時間 が確保可能であるためであり、第 2 に、液化工程時に、液中からの放射性セシウム除去に関する最新の科学手法を、伝統的な発酵スクモ建てに還元することで、汚染地域に於ける農学の新たな分野を拓く為 である。またこれは、米から酒への液化工程時にも応用可能である。

2013 年 4 月の自身の東北移住を契機として、FNPP 事故による非汚染地域、山形県小国町、宮城県名取 市閖上に於いても調査を開始した。前者は、福島県と類似した生態系の対照群として、非汚染試料の採 取を目的とした。後者は、400 年前の慶長三陸地震、津波の後に出来た、貞山堀の現在の状況調査を目的 とした。小国町環境試料の採取を通じて、大気中核実験、チェルノブイリ原発事故に由来するグローバ ルフォールアウトによる汚染の状況が明らかになり、FNPP 事故による汚染との比較が可能になった。 (Hayashi et al.,2017, in press)また、山形県全域では大地震後にクマが出荷制限の対象となっていた。同 町のクマ肉の放射能を測定し、結果を小国町猟友会、山形県庁と共有することで、制限の解除に貢献し た。(山形テレビ、2015/7/14) また、津波地域である貞山堀の現在の状況からは、地域の人の景観とし て重要であったサグバと呼ばれる木造舟も津波によって流され、舟大工も殆ど亡くなられていることが 分かった。昨年度、住民と協力してサクバの再建を行ったが、嵩上げ事業完了後までは、作った舟の堀 への係留も難しい状況である。

最近インドで思ったこと

電気ガス水道という、家規模での配管された資源供給システムを評価してみたい。その評価を通じ、 東日本大震災や FNPP 事故によって、都市と農村の関係、エネルギーの問題、そして自然と人間社会の 関係など、現代の私たちの暮らしの基礎になる部分に存在する大きな亀裂と綻びの修繕策を考える。 (Ivan Illich,1973, Naomi Klein,2007)

やり方

「電気ガス水道」は、その配管史を一言で言い表し、生活者にとっては月々請求書が家に届く、資 源供給システムを指す語である。現在では、さらにインターネットが追加される。シャンティニケタ ンを含むサンタル地域は、稲作地帯という共通項を持つ一方、未配電地域、電気ガス未配管地域、電 気ガス水道未配管地域が、市街地付近に存在する。このそれぞれの地域において、電気ガス水道の有無による、資源調達の過程を時間と作業内容(換金労働、シャドーワーク等)で重み付し地理情報解 析(GIS)することで、資源輸送という日常の出来事の評価手法を作ることは出来そうだ。

内容

LCA(ライフサイクルアセスメント)に代表される既往の環境負荷評価手法は、評価の際に、モノを作 るというコトに、在地の伝承の機会が含まれているという点を見落としている。また、既往の手法は、 工業生産規模を対象としているため、村規模の評価を考える際には、Ivan Illich,1981 が指摘するシャド ーワークにも焦点を当てる必要がある。

・災害時の物資輸送

輸送の経路を明らかにすることで、道が見えてくると考える。人は、ウシや舟を利用し、自身で 歩くことによって物資を運んできた。これもまた、大変な労力を担う者が必要であったが、そうし た蓄積の上に生まれた道は、天候、輸送物資の量によっていくつかの選択肢を有することが多く、 どの道にも休息や給水の場所が存在し、知恵の集積といえる。これは、災害時の物資輸送の際に見 落とされている最適解を含む可能性がある。

・自力補修の潜勢力

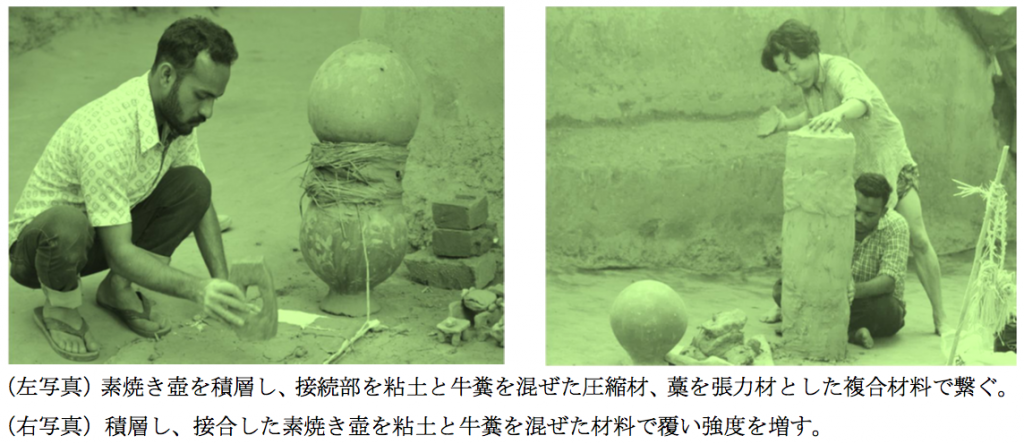

シャンティニケタンを含むサンタル地域では、数十年に一度 7,8 月の雨期に大洪水が起きる。2017 年 3 月に訪れた、ケラダンガ村では、1985 年の洪水により全ての田畑が土砂に埋まった。その復旧 は全て村人が行い、3 ヶ月程度で作物の栽培を可能とした。また、破損した家屋も、材料が近くから 採取できる粘土、牛糞、草からできているため、徐々に修繕された。ケラダンガ村には、こうした、 自分たちの身の回りにあるものを使うこと、手を動かしながら、考え・対話する過程が、在来の技術、協同作業ということの中に活力をもって根付いている。(写真)それは、災害時における農村の 自立共生に結びつく。これは、東日本大地震における復興を考える際に、重要な視座である。

上の写真は、2017 年 3 月佐藤研吾の呼びかけによって開催された国際ワークショップ In-Field Studio 似 て作成した、穀物貯蔵の為の土蔵のモジュールである。1985 年洪水時に食糧危機があった 27 軒からなる ケラタンガ村には、飢饉対策の一つとして、穀物貯蔵の需要がある。この土蔵モジュールのアイディア は同大学でセラミック工芸を専攻する学生 Tanmoy N.が長年考えてきたもので、ヒビ割れなどで使われな くなった素焼き壺を空気層として再利用した在来の技法の穀物貯蔵庫への応用である。通常の稲わらで 出来た穀物庫は 2 年程度保管が可能であるが、土蔵では、20 年程度保管が可能である。作成を通じ、在 来の技法と身近にある材料で生活に必要な構造物を作成する方法を学ぶ機会とした。

(2017年5月 林剛平)